�i�����䂤����Ă�j

�i�����䂤����Ă�j

���Ȃ����l�߂�

���q�l�ł��B

�P�P���Q�X���i���j�`�P�Q���P���i���j |

2023�@�r�����W

2023�N�i�ߘa�T�N�j

�P�Q���T���i�j�`�P�O���i���j

���Óc�E�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[�ɂ�

|

�@ |

|

|

�������� |

�@ |

���{�퐶 |

|

�@

2022�@�r�����W

2022�N�i�ߘa�S�N�j�P�Q���U���i�j�`�P�P���i���j

�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[�ɂ�

�@

|

�������� |

�@ |

���{�퐶 |

|

���r���a |

�@ |

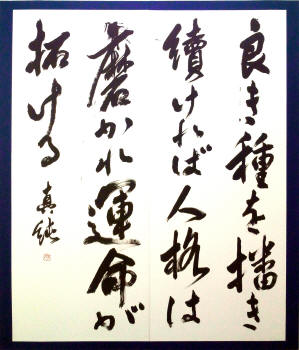

�������� |

|

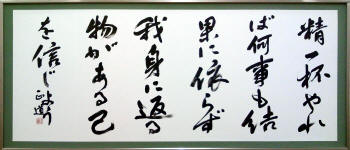

���䐽�M |

�@ |

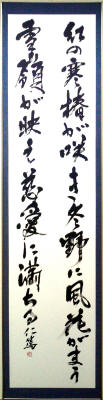

�ԉH�щp |

|

��ˍK�q |

�@ |

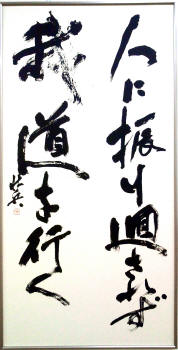

���c�L�� |

�@

|

�@

�ȉ��́A�ߋ��ɊJ�Â̏��W�ł��B

��U�� �r����W

�����Q�U�N�P�P���Q�U���i���j�`�P�Q���P���i���j

�݂ǂ�A�[�g�p�[�N�E�M�������[

��������̂�����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@�@

�@�@

��������

�@

�@�@ �@�@ �@�@�ޗǐm�� �@�@�ޗǐm���@ |

�@�@ �@�@ �@�@���c�s�� �@�@���c�s���@ |

�@�@ �@�@ ��c�^�� �@ |

|

|

�@�@ �@�@ �@�@���؍�� �@�@���؍�� |

�@ �@ �ΐ얃�� |

���r�݂̂� |

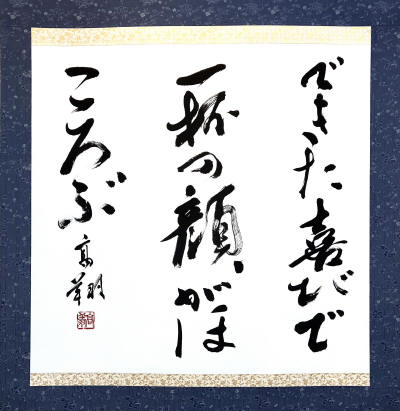

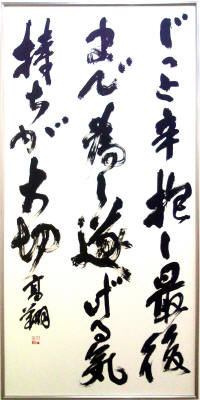

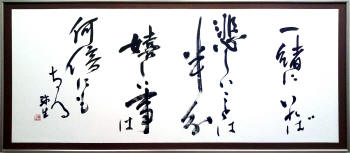

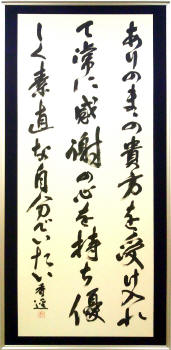

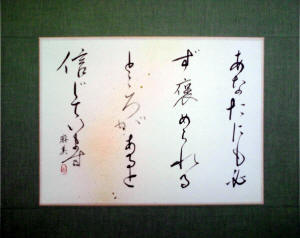

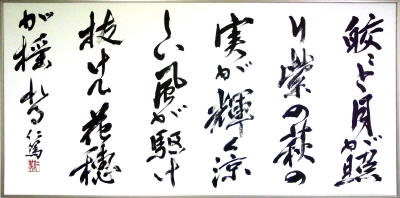

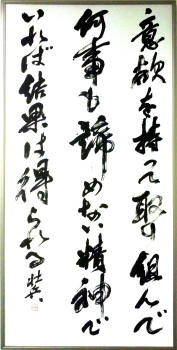

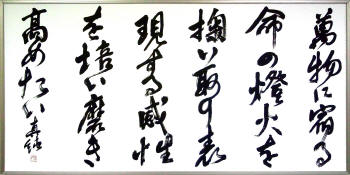

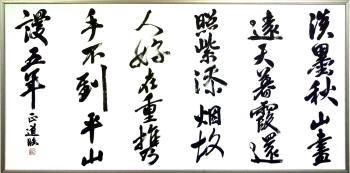

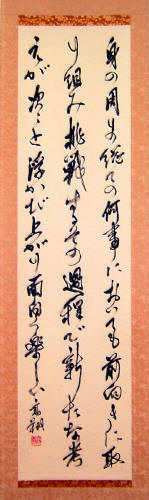

�ȉ��́A�w���̊F����̍�i�ł��B�i�A���t�@�x�b�g���j

�摜���N���b�N����ƁA�g��\�����Ă����ɂȂ�܂��B

�@

|

�@���A���܂ŁA����ȏ��W�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B�W����Ɍ������č�i�Â���ɂނ��Ⴍ����ɂȂ��Ď��g�݁A���̐��ʂ����Ŏ����̊�Ŋm���߂邱�Ƃ��A��B�̈�Ԃ̋ߓ����Ǝv���Ă��܂��B�F�l�ɂƂ�܂��āA�ǂ̂悤�ȏ��W�������ł��傤���B |

�@

���@�@�@���@�@�@��

�ȉ��́A��T�W�̗l�q�ł��B

��T�� �r����W

����25�N�P�P���P�S��(��)�`�P�X��(��)�@�P�O�`�U���i�ŏI���͂T���܂Łj

���ؒ��E�S�[���f���M�������[�i�҂��V�e�B�[�R�K�j �ɂ�

�@�@�@JR�E���l�s�c�n���S�A���ؒ��w���n�����u��т����݂��v����

�@�@�@�݂ȂƂ݂炢���A�n�ԓ��w�P���o���k���R��

�@

|

�������� �@ |

|

�ޗǐm�� |

�@�@�@�@���c�s�� �@�@�@�@���c�s���@ |

��c�^�� �@ |

�������� �@ |

���@�@�@���@�@�@��

�ȉ��́A��S�W�̗l�q�ł��B

����24�N�P�Q���U��(��)�`�P�P��(��)

�@

�@����܂ł����ݖ�ɂĊJ�Â��Ă܂���܂������ď��������̏��W���A���ؒ��ɂāA�u�r����W�v�Ɩ��O�������ĐV���ɃX�^�[�g���邱�Ƃɂ��܂����B�u�r�����悫�F�v�̈Ӗ��ł��B�����������A��܂������������͋C�̏��W�ɂ������Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B �@����܂ł����ݖ�ɂĊJ�Â��Ă܂���܂������ď��������̏��W���A���ؒ��ɂāA�u�r����W�v�Ɩ��O�������ĐV���ɃX�^�[�g���邱�Ƃɂ��܂����B�u�r�����悫�F�v�̈Ӗ��ł��B�����������A��܂������������͋C�̏��W�ɂ������Ǝv���܂��B�ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B�@���́A�o�i�\��̍������č�u�g�̎���̑��Ẳ����ɂ����Ă��@�O�����Ɏ��g�ݒ��킷��@���̉ߒ��ŐV���ȍl�������X�ƕ����яオ��@�ʔ����y�����v�ł��B����̐��������������ł��肽���Ƃ����肢�����߂܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@���@�@�@�� �@�P�P���R���A���Z���ȉ��̊F����̍�i���A�\�����֎����Ă������������܂����B�����ł̐���ɂ͂P�J���������A�ŏI�I�Ɉ�Ԃ�����i�P�_���o�i���܂��B�S�����킹��ƁA��i�̎R�ɂȂ�܂��B�F���ꐶ������������i�ł�����A���낻���ɂł��܂���B�������ɂȂ��āA��i��I�т܂����B�i���A���̎ʐ^�j  �@ �@

�@��ꕗ�i�ł��B  �@ �@

�@ �@  �P�Q���W���A�u���[�Y�x�C�z�e���ł̏j���i�ł��B �P�Q���W���A�u���[�Y�x�C�z�e���ł̏j���i�ł��B |

�@